設問を読んでいない!? 点を落とす子の共通パターンとは?

「本文は読めているのに、得点につながらない」そんな悩みを持つ子どもは少なくありません。実はその原因の多くが、設問を正確に読めていないことにあります。設問は、答えを導くための「地図」です。どんなに本文を丁寧に読んでも、地図を読み間違えれば、違う方向に進んでしまいます。

Didn’t read the question?! Common patterns of students who lose points.

点を落とす子に共通する「設問読み」の3つの落とし穴

国語の読解問題で点を落とす子には、ある共通点があります。それは「設問の読み方」に原因があることが多いのです。本文の理解力以前に、設問の意図を正しくつかめていないことで、せっかくの努力が得点につながらない…。そんなケースを、3つのタイプに分けてご紹介します。文章を読み、設問を読み、答えを書くプロセスは暗黙知であり、個人差があります。部分的にできているところを探す材料にし、不足している部分をテスト直し時にとりいれてみることをお勧めします。

設問をざっと読んでしまうタイプ

このタイプは、試験や問題集に取り組む際、設問文を丁寧に読まずに、なんとなく問題文全体を把握しただけで解答を始めてしまう傾向があります。そのため、設問が本当に求めている情報とは異なる方向に解答を進めてしまい、結果的に時間と労力を無駄にしてしまうことがあります。

特徴

- 「なんとなく」で解き始める

設問文を深く理解しないまま、問題文全体の印象や記憶に基づいて解答を書き始めるため、解答の方向性が定まらず、焦点がぼやけてしまう。 - 設問の意図とズレた箇所に時間をかける

設問が求めている情報とは異なる部分に焦点を当ててしまうため、関係のない場面の説明や不要な考察に時間を費やしてしまう。 - キーワードを見落とす

設問文に含まれる重要なキーワード(「このとき」「筆者の考え」「理由」など)を見落としてしまうため、解答の範囲や深さを誤ってしまう。 - 部分点狙いの意識が低い

設問の核心を捉えられていないため、部分点すら獲得できない可能性もある。 - 焦りや不安を感じやすい

解答を進めるうちに、設問の意図とズレていることに気づき、焦りや不安を感じてしまう。

よくある例

例:「このときの主人公の気持ちを答えなさい」という設問の場合

- 誤った解答例

- 主人公が置かれている状況を詳細に説明する。(例:主人公は、親友と喧嘩をして、一人で公園にいました。夕日が沈む時間で、とても寂しい気持ちでした。)

- 場面全体の出来事を羅列する。(例:主人公は、親友と喧嘩をして、公園に行き、ベンチに座って、夕日を見ていました。)

- 主人公の気持ちを直接的に表現する言葉を使わずに、遠回しな表現で説明する。(例:主人公は、何か心に引っかかるものがあるようでした。)

- 正しい解答例

- 設問文の「このとき」が指す場面を特定し、その場面における主人公の気持ちを具体的に表現する。(例:親友と喧嘩をして一人で公園にいた主人公は、夕日を見て、寂しさと後悔の気持ちでいっぱいだった。)

対策の詳細

- 設問文に線を引く:

設問文を丁寧に読み、重要なキーワードやフレーズに線を引くことで、設問の意図を明確にする。 - 「何を問われているか」を明確にする習慣をつける

線を引いたキーワードやフレーズに基づいて、設問が具体的に何を求めているのかを自問自答する。 - 限定語に注目する:

「このとき」「筆者の考え」「理由」「最も適切なもの」「具体的に」などの限定語は、解答の範囲や深さを決定する上で非常に重要。これらの限定語に特に注意を払い、解答の焦点を絞る。 - 解答の構成を考える:

設問の意図を理解したら、解答の構成を事前に考える。どのような情報を盛り込むべきか、どのような順序で説明すべきかを整理することで、解答の方向性を定める。 - 解答後、設問文と照らし合わせる

解答を書き終えたら、再度設問文を読み返し、自分の解答が設問の意図に合致しているかを確認する。 - 過去問や問題集を活用する:

過去問や問題集を解く際に、上記の対策を意識的に実践することで、設問文を正確に理解する力を養う。

具体的な対策例

例:「筆者は、なぜこの現象を問題視しているのか、理由を具体的に説明しなさい。」

- 線を引く「筆者は、なぜこの現象を問題視しているのか、理由を具体的に説明しなさい。」

- 何を問われているか

- 筆者が問題視している現象は何か?

- 筆者はなぜその現象を問題視しているのか?

- 理由を具体的に説明するとは、どのような情報を盛り込むべきか?

- 解答の構成

- 筆者が問題視している現象を特定する。

- 筆者がその現象を問題視している理由を、本文から抜き出して整理する。

- 理由を具体的に説明するために、具体的な事例やデータなどを盛り込む。因果や対比、置換の型を身につける

まとめ

設問をざっと読んでしまうタイプの人は、設問文を丁寧に読み、意図を正確に理解する習慣を身につけることが重要です。上記で挙げた対策を参考に、日々の学習に取り組み、設問読解力を向上させましょう。そうすることで、試験や問題集でより効率的に、そして正確に解答できるようになり、結果的に成績向上に繋がるでしょう。

キーワードを拾えていないタイプ

このタイプは、設問文に含まれる重要なキーワード、特に動詞や副詞(「なぜ」「どのように」「具体的に」など)を読み飛ばしてしまう傾向があります。そのため、設問が求める答え方や情報の種類を理解できず、解答が設問の意図とズレてしまうことがあります。

特徴

- 設問の条件を読み飛ばす

「なぜ」「どのように」「具体的に」「詳しく」「簡潔に」などの条件を示すキーワードを無視してしまうため、解答の方向性や深さを誤ってしまう。 - 答え方がズレる

設問が求める答え方(説明、記述、比較、分析など)を理解していないため、的外れな解答を書いてしまう。 - 抽象的な表現に終始する

具体的な根拠や事例を求められているにも関わらず、抽象的な感想や意見だけを述べてしまう。 - キーワードの重要性を認識していない

設問文中のキーワードが、解答のヒントや方向性を示すものであるという認識が薄い。 - 自己満足で終わってしまう

設問の意図を理解していないため、自分では十分に解答できたと思っていても、実際には採点者に評価されないことが多い。

よくある例

例:「具体的に説明しなさい」という設問の場合

- 誤った解答例

- 抽象的な感想だけを書く。(例:この出来事は、とても感動的でした。)

- 一般論や常識論を述べる。(例:人は、困難を乗り越えることで成長できます。)

- 具体的な根拠や事例を提示せずに、自分の意見だけを述べる。(例:私は、この考え方に賛成です。)

- 正しい解答例

- 具体的な出来事やデータ、数値などを用いて、客観的に説明する。(例:主人公は、困難な状況に直面しましたが、諦めずに努力を続けました。その結果、〇〇という成果を上げることができました。具体的には、〇〇というデータがそれを裏付けています。)

対策の詳細

- 設問文中の動詞・副詞に印をつける:

設問文を丁寧に読み、動詞や副詞(「説明しなさい」「具体的に」「理由を述べよ」「比較せよ」「分析せよ」など)に線を引いたり、丸で囲んだりして、視覚的に強調する。対応すべきことを定めます。 - 答え方の型を意識する

印をつけた動詞や副詞に基づいて、設問が求める答え方の型を意識する。例えば、「説明しなさい」であれば、客観的な事実や根拠を提示する必要がある。「具体的に」であれば、具体的な事例やデータを用いる必要があります。 - 設問の言葉は、答えのヒントであると認識する

設問文に含まれるキーワードは、解答の方向性や必要な情報を示すヒントであると認識する。これらのキーワードを参考に、解答に必要な情報を特定する。

解答の構成を明確にする設問の意図を理解したら、解答の構成を事前に考える。どのような情報を盛り込むべきか、どのような順序で説明すべきかを整理することで、解答の方向性を定める。先ほど述べた、因果、対比、置換などの型がつかえたら使うことです。時短になります。 - 解答後、設問文と照らし合わせる

解答を書き終えたら、再度設問文を読み返し、自分の解答が設問の意図に合致しているかを確認する。特に、印をつけた動詞や副詞に基づいて、答え方が適切であるかを確認する。 - 過去問や問題集を活用する

過去問や問題集を解く際に、上記の対策を意識的に実践することで、設問文を正確に理解し、適切な答え方で解答する力を養う。

具体的な対策例

例:「この政策のメリットとデメリットを、具体的に比較しなさい。」

- 印をつける

「この政策のメリットとデメリットを、具体的に比較しなさい。」 - 答え方の型

- メリットとデメリットをそれぞれ具体的に説明する。

- メリットとデメリットを対比させながら、それぞれの特徴を明確にする。

- 具体的なデータや事例を用いて、比較を裏付ける。

- 解答の構成

- この政策の概要を簡潔に説明する。

- この政策のメリットを具体的に説明する。(具体的な事例やデータを提示)

- この政策のデメリットを具体的に説明する。(具体的な事例やデータを提示)

- メリットとデメリットを比較し、それぞれの特徴を明確にする。

まとめ

キーワードを拾えていないタイプの人は、設問文中の動詞や副詞に注目し、設問が求める答え方の型を意識することが重要です。上記で挙げた対策を参考に、日々の学習に取り組み、設問読解力と解答力を向上させましょう。そうすることで、試験や問題集でより的確に解答できるようになり、結果的に成績向上に繋がるでしょう。

最後に設問を見返さないタイプ

このタイプは、解答を書き終えた後に、設問文を再度確認する習慣がないため、解答が設問の意図とズレたまま提出してしまう傾向があります。せっかく知識や理解があっても、最終確認を怠ることで、得点機会を逃してしまう、非常にもったいないタイプです。

特徴

- 解答に満足して終わってしまう

解答を書き終えた達成感から、内容の確認を怠ってしまう。 - 設問との整合性を確認しない

解答が本当に設問の意図に合致しているか、求められている情報を過不足なく含んでいるかを確認しない。 - ケアレスミスに気づかない

誤字脱字、文法的な誤り、表現の不適切さなど、ケアレスミスに気づかずに提出してしまう。 - 時間配分を誤っている可能性

時間配分がうまくいかず、最後の見直しに時間を割けない。 - 「これで大丈夫だろう」という過信

自分の解答に自信があり、見直しは不要だと考えてしまう。

よくある例

例:設問が「筆者の考え」と聞いているのに、「自分の考え」を書いてしまう。

- 誤った解答例

- 筆者の考えを理解せずに、自分の意見や感想を述べる。(例:私は、〇〇について、このように考えます。なぜなら、〇〇だからです。)

- 筆者の考えを参考にしながらも、自分の意見を強く主張する。(例:筆者の考えも一理ありますが、私は〇〇のように考えます。)

- 筆者の考えと自分の考えを混同して、曖昧な表現で記述する。(例:〇〇について、筆者も私も同じように考えていると思います。)

- 正しい解答例

- 本文を丁寧に読み込み、筆者の考えを正確に把握する。

- 筆者の考えを客観的に説明する。(例:筆者は、〇〇について、〇〇のように考えています。その根拠として、〇〇を挙げています。)

- 自分の意見や感想は一切記述せず、筆者の考えのみに焦点を当てる。

対策の詳細

- 「本当にこの問いに答えている?」と自問自答する

解答を書き終えたら、必ず設問文をもう一度読み返し、自分の解答が本当に設問の意図に合致しているかを自問自答する。 - 設問のキーワードを再確認する

設問文中のキーワード(「筆者の考え」「理由」「具体的に」「どのように」など)を再確認し、解答がこれらのキーワードに沿った内容になっているかをチェックする。 - 解答の構成を再確認する

解答の構成が、設問が求める情報や順序に合致しているかを確認する。 - ケアレスミスをチェックする

誤字脱字、文法的な誤り、表現の不適切さなど、ケアレスミスがないかを丁寧にチェックする。解答の写し間違いも含みます(モッタイナイ) - 見直しの時間を確保する

試験時間全体を見直し、必ず見直しの時間を確保する。 - 優先順位をつけて見直しを行う

時間がない場合は、配点の高い問題や自信のない問題から優先的に見直しを行う。 - 客観的な視点を持つ

自分の解答を客観的に評価するために、一度解答から離れて、数分後に再度見直す。

具体的な対策例

例:試験時間終了5分前に、まだ見直しが終わっていない場合

- 優先順位をつける

配点の高い問題や、解答に自信のない問題から優先的に見直しを行う。 - 設問文と解答を照らし合わせる

各問題について、設問文を読み返し、自分の解答が本当に設問の意図に合致しているかを素早く確認する。 - ケアレスミスをチェックする

時間がない場合は、誤字脱字や文法的な誤りなど、特に減点につながりやすいケアレスミスを重点的にチェックする。

まとめ

最後に設問を見返さないタイプの人は、解答後の見直しを習慣化し、設問と解答の整合性を確認することが重要です。上記で挙げた対策を参考に、日々の学習に取り組み、見直し力を向上させましょう。見直しの時間にこそ、得点アップのチャンスがあります。

全部に当てはまる場合

少ないと思いますが、上記三つにすべて当てはまる場合は口頭でのやりとりを中心にすることから始めるとよいです。書くことは最低限にし、口頭でやりとりするイメージです。

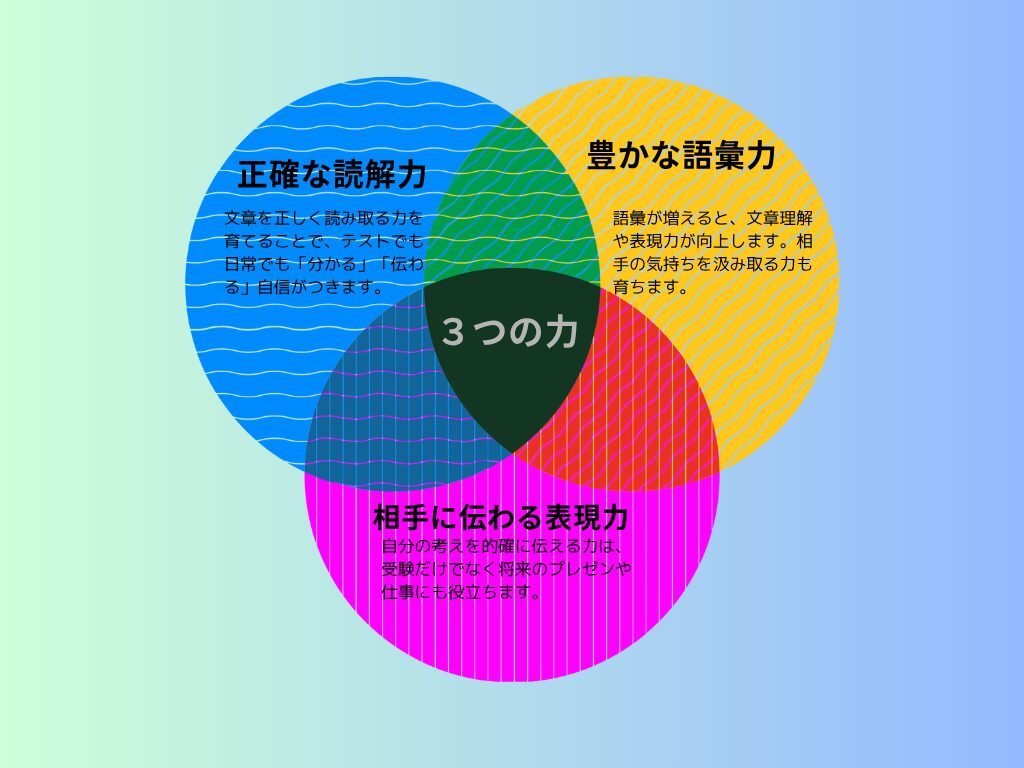

家庭でもできる!設問理解のトレーニング:読解力向上の土台作り

設問を読む力は、読解の精度を高めるための強固な「土台」となります。本文を読む前に、まず「問い」を丁寧に読み解くことが、試験や学習において点を落とさない確かな国語力を育むための第一歩です。

家庭でできるトレーニングの重要性

学校の授業や塾での学習に加え、家庭での継続的なトレーニングは、設問理解力を着実に向上させる上で非常に効果的です。日常生活の中で自然に設問理解の練習を取り入れることで、お子様は楽しみながら読解力を高めることができます。

具体的なトレーニング方法

家庭では、特別な教材を用意する必要はありません。身近にあるもの、例えば新聞の見出しや、お子様が日常的に発する疑問文などを活用して、設問理解の練習を行うことができます。

- 新聞の見出しを活用する

- 新聞の見出しを読み、「この見出しは、どんな出来事について書かれているのだろうか?」「この記事を読むことで、どんな情報が得られるのだろうか?」など、見出しから内容を予測する練習をします。

- 見出しに含まれるキーワードに注目し、「このキーワードは、記事の中でどのように説明されているのだろうか?」と考えることで、記事を読む際の目的意識を高めます。

- 見出しを基に、記事の内容を想像し、家族で話し合うことで、多角的な視点から設問を理解する力を養います。

- 子どもの疑問文を活用する

- お子様が「なぜ〇〇なの?」「〇〇ってどういうこと?」など、疑問を口にした際に、「この質問は、具体的に何を聞いているのだろうか?」「どんな情報があれば、この質問に答えられるだろうか?」と問いかけ、一緒に考える練習をします。

- お子様の質問に対して、すぐに答えを教えるのではなく、「この質問に答えるためには、どんな情報が必要かな?」「〇〇について調べてみようか?」と促し、自ら答えを見つける力を養います。

- お子様の質問に対して、様々な角度から答えることで、多角的な視点から物事を理解する力を高めます。

トレーニングのポイント

- 「この質問って、何を聞いてるの?」と問いかける

質問の意図を明確にするために、質問の核心部分を捉える練習をします。 - 「どう答えれば、ズレないかな?」と考えさせる

質問の意図から外れないように、適切な答え方を意識する練習をします。 - 一緒に話してみる

家族で意見交換をすることで、多角的な視点から設問を理解する力を養います。 - 正解・不正解にこだわらない

設問理解のプロセスを重視し、正解・不正解に一喜一憂しないようにしましょう。 - 継続的に行う

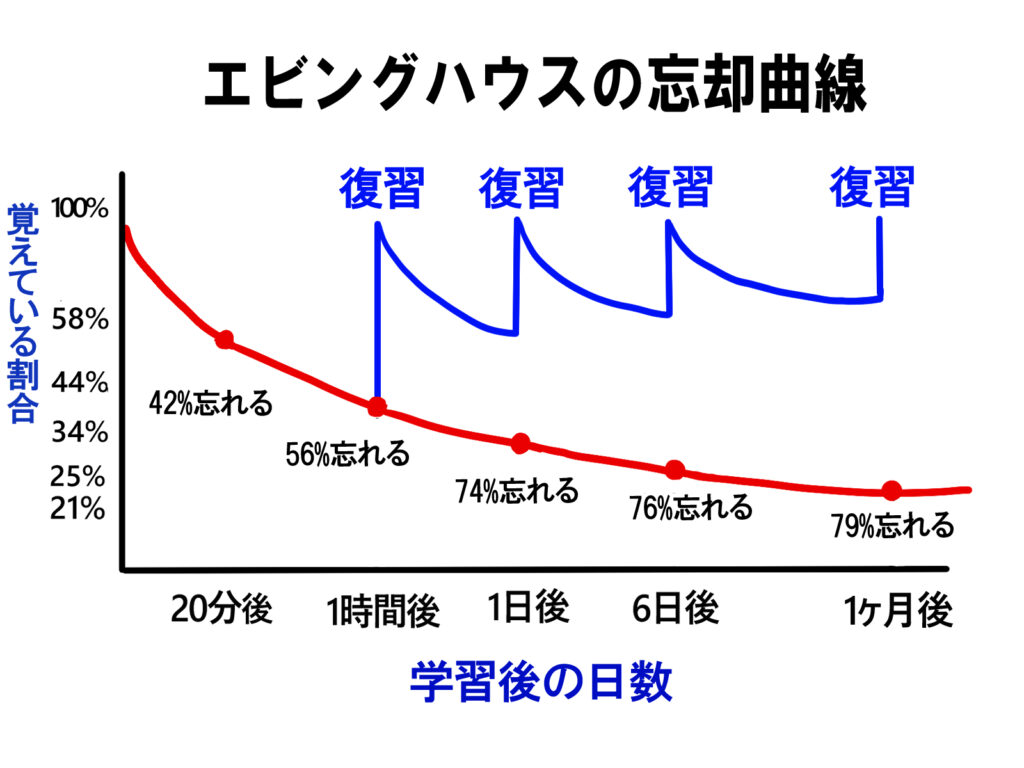

短期間で効果を期待するのではなく、日々の生活の中で継続的にトレーニングを行うことが重要です。時々行うでも構いません。エビングハウスの忘却曲線として声掛けを1回するようなイメージです。

期待される効果

これらのトレーニングを継続的に行うことで、お子様は自然と設問の読み方を身につけ、以下の効果が期待できます。

- 設問の意図を正確に理解できるようになる

設問が求める情報を的確に把握し、解答の方向性を定めることができるようになります。 - 読解力が向上する

文章全体を深く理解し、重要な情報を効率的に抽出できるようになります。 - 解答の精度が高まる

設問の意図に沿った、的確な解答を作成できるようになります。 - 学習意欲が高まる

読解力向上を実感することで、学習に対するモチベーションが向上します。

まとめ

家庭での設問理解トレーニングは、お子様の読解力を高めるための有効な手段です。新聞の見出しや子どもの疑問文を活用し、楽しみながら設問理解の練習を行うことで、お子様は確かな国語力を身につけ、学習全般において自信を持って取り組むことができるようになるでしょう。

終わりに

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。もし、親子喧嘩になってしまう。気まずい日々になるのを避けたい場合は上記に挙げた内容をプロに任せるといいです。代わりにやってもらうことでストレスも軽減します。

国語の学習の取り組みや受験生活、子育ての悩みなどでお困りの場合は以下からご相談ください。特に文章読解や記述問題の得点力をアップさせたいというお悩みの場合は早めに対策しないと受験が近づいてしまします。