記述は苦手を変える!学年別ステップアップで「書ける力」を育む方法

はじめに

「記述=苦手」を変える視点

「記述問題は苦手…」そう感じているお子さん、そして保護者の方は少なくないはずです。しかし、記述問題は決して特別な才能が必要なものではありません。大切なのは、段階を踏んで「書く力」を育んでいくこと。本記事では、小学校4年生から6年生まで、学年別に合わせた記述力アップのステップと、家庭でできるサポート法をご紹介します。記述への苦手意識を克服し、「書ける!」という自信を育みましょう。

小4「まねる」から始める記述トレーニング

小学校4年生は、記述問題に初めて本格的に触れる時期です。まずは「書くこと」への抵抗感をなくすことから始めましょう。

- お手本を「まねる」

完璧な文章を書く必要はありません。教科書や参考書にある模範解答を参考に、まずは「型」を真似てみましょう。 - キーワードを意識する

問題文に含まれるキーワードを抜き出し、それらを使って文章を作る練習をします。 - 短い文章から始める

長い文章を書くのは難しいので、まずは1~2行の短い文章で答える練習を繰り返します。 - 例 「〇〇について説明しなさい」という問題に対して、教科書から関連する部分を抜き出し、キーワードを意識しながら自分の言葉で書き換える練習をします。

【ポイント】「どういうこと」「なぜ」をまずは意識することです。

※細かく減点は書く気が失せ、逆効果になることもあります。一生懸命書けたならば、まずは認めるところからはじめることです。

小5「根拠」を言葉にする力を育てる

小学校5年生になると、より複雑な問題が出題されるようになります。大切なのは、自分の考えを「根拠」に基づいて説明する力です。

- 「なぜ?」を問いかける

答えを導き出す過程で、「なぜそうなるのか?」を繰り返し問いかけ、その理由を言葉にする練習をします。 - 図や表を活用する

図や表から読み取れる情報を整理し、それらを根拠として文章を構成する練習をします。 - 意見と根拠を明確にする

自分の意見を述べた後、必ずその根拠を提示する習慣をつけます。 - 例 「〇〇のメリットとデメリットを述べなさい」という問題に対して、メリットとデメリットをそれぞれ挙げ、その理由を具体的に説明する練習をします。

【ポイント】時間があれば書けるのか、時間があっても書けないのかを明確にすることです。

小6「伝わる文章」に仕上げる推敲技術

小学校6年生では、中学受験を視野に入れた記述対策が必要になります。大切なのは、論理的で分かりやすく、相手に「伝わる文章」を書く力です。

- 文章構成を意識する

導入、本論、結論といった文章構成を意識し、それぞれの役割を理解した上で文章を組み立てます。 - 接続詞を効果的に使う

「しかし」「なぜなら」「したがって」などの接続詞を適切に使い、文章の流れをスムーズにします。 - 推敲を徹底する

書き終わった文章を読み返し、誤字脱字、文法ミス、表現の重複などを修正します。第三者に読んでもらい、客観的な意見を聞くのも有効です。 - 例: 過去問を解き、模範解答と比較しながら、自分の文章の改善点を見つけ出す練習をします。

【ポイント】第三者に添削してもらい、アドバイスをもらうこと。

家庭でできる3つのサポート法

家庭でのサポートは、お子さんの記述力向上に不可欠です。

- 読書習慣を身につける

様々なジャンルの本を読むことで、語彙力や表現力が向上します。 - 会話を大切にする

日常会話の中で、お子さんの意見を聞き、質問を投げかけることで、思考力や表現力を養います。 - 褒めて励ます

記述問題に挑戦する姿勢や、努力した結果を褒めて励ますことで、モチベーションを維持します。

これらが土台になることを前提に以下を意識してみてください。

①問題文の条件をすべて確認した

➁主語と述語が対応している

③理由が具体的で、説明に筋が通っている

④文のつながりが自然で読みやすい

⑤字数制限にあっている

お子様により、記述が空欄の場合は➁から書き始めることがよいことが多いです。上位層であるお子様の場合は①の読み落とし、③④の改善で得点がアップしていきます。⑤は常に意識することなので、空白で終わらせない、途中で終わらせないことを意識するための時間配分や、文章をいったりきたりしないこと、、消しゴムを極力使わないこと等の細かな組み合わせが必要になります。素材文が長文化、難解化するほど脳内で整理するため小学生のレベルは越えていると個人的には思います。誰かがサポートすることで今後の記述解答はよりよくなってきます。身近に一人記述のアドバイザーとして「頼れる人」を思い浮かべさせてあげてください。

まとめ「書ける子は、考えられる子」

記述力は、単なる文章作成能力ではありません。論理的に考え、情報を整理し、相手に分かりやすく伝える力は、社会に出ても必要とされる重要なスキルです。本記事でご紹介したステップを参考に、お子さんの「書く力」を育み、将来の可能性を広げていきましょう。「書ける子は、考えられる子」。記述力は、お子さんの未来を切り開くための強力な武器となるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

IN国語教育研究室ではお子様の問題用紙・答案を分析し、現時点での最適な答えを書く改善を積み重ねます。根拠を探し、書かなければいけない部分と字数を合わせて時間内にどこまで解けるかを繰り返していくことで、「対比」「因果」「置換」などの「型」を身につけることによって「問題作成者の問い」に論理的思考力を使って書き上げる練習を行います。中学校によっては自分の体験談を交えて説明する記述の場合にも対応ができるようになります。なんとなくの記述から脱却し、自分で考え組み立てる力を育みます。

お問い合わせはコチラ→IN国語教育研究室

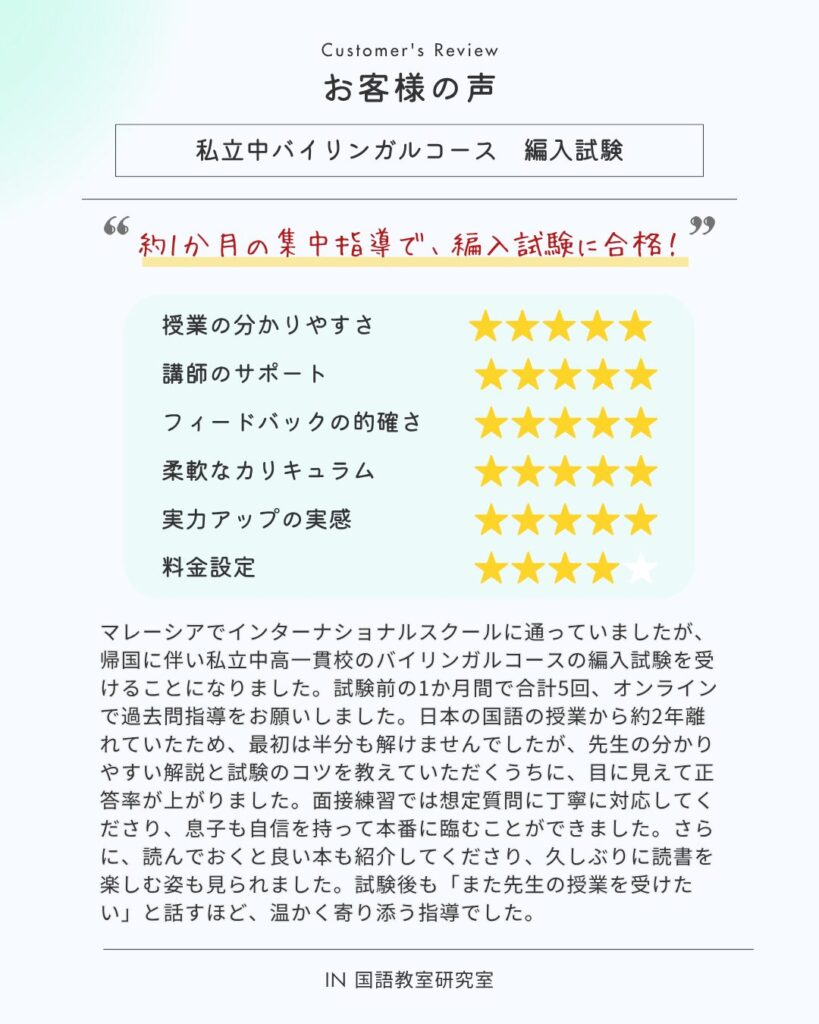

お客様の声

合格した保護者様から、以下を作っていただきましたので、身近な相談者のイメージとして参考になれば幸いです。お役にたてて光栄です。