中学入試の過去問題の進捗管理と解き直し

中学入試を控えたお子さんにとって、過去問題は学びを深める重要なツールです。しかし、ただ解くだけでは効果は半減してしまいます。効率的な進め方と振り返りが、得点力の向上と次年度の成果につながります。今回は、過去問題の進捗管理方法を具体的に紹介し、親子で取り組む際のポイントについても触れます。

Progress management of past exam questions for junior high school entrance exams.

過去問題を活用3つのステップ

過去問題を解く

過去問題に取り組む際には、まず集中できる環境を整えましょう。時計を用意して制限時間を設け、入試本番に近い状況を作ることで、時間配分の感覚が身につきます。また、解く順番を事前に決めることで、効率よく問題に取り組めるでしょう。本番の雰囲気、空気感を想像しマインドセットすることが大切です。

解き直しをする(必須)

解き直しでは、「どこがあっていたか」そして「なぜ間違えたのか」を分析することが重要です。時間があれば解ける問題か、そもそも時間があっても解けない問題かを明確に分類します。これにより、次の年度に向けた解き方の改善や必要な補強練習が明確になります。単元の理解が足りない場合は基礎的な内容であれば、遡って穴を埋めることです。応用的なものはどこまでできればよいか、教科ごとに判断しましょう。満点にする必要はありません。合格者平均点にまずは届くかどうか、失点を防ぐためにはどうすればよいかをメモさせましょう。

攻めの問題と守りの問題に分ける

確実に解ける問題と、頑張ったらできる問題にわけるという言い方でもいいです。攻めすぎると時間オーバーになります。飛ばすべき問題も検討し、その時点での最高得点は何点取れたかを分析することです。

進捗管理をする

進捗管理には、実施日、得点を記入し、解き終わった過去問を誰に見てもらうかを決めておきましょう。親子で共有することで、お子さんの成長を実感しやすくなります。たとえば、声の教育者の過去問には得点記入欄がありますので、実施日を書き添えておくとよいです。何年分やるかは決めておき、訓練が必要か不要かに応じて実施年度を調整しましょう。第一志望の直前に最新の一年分をやることを個人的にはお勧めしています。それまでに、第一志望は3~4年分、第二志望以降は1~2年分を実施するとよいですが、併願パターンに個人差がありますので塾や家庭教師の先生と相談しながら、進めることをお勧めします。解く日時を決め、入試と同じ時間帯で1回はやる。あとは、バラバラでも構いません。インフルエンザやコロナにかかったとしても、余裕をもって1週間早く仕上がる予定組みを個人的にはお勧めします。関東、関西地域により実施日が重なったり異なったりしますのであくまでも第一志望をピークに照準をあがせることです。

注意点

受験者平均点と合格者平均点

過去の受験生の試験当日の結果ですので、苦手な教科はまずは受験者平均点、次に合格者平均点を目指すようにしましょう。振り返り時に入試当日までに合格者平均点に総合で届くイメージをつかめるように勇気づけることです。

無謀とチャレンジの違い

受ける必要がないくらいの学力差がある学校を受けることは無謀です。がんばれば受かる学校を受験することがチャレンジです。模試の偏差値を目安に、実際の過去問題を演習し、合格しそうか否かを回数を追うごとに判断する必要があります。

第一志望の受験日を学力のピークに

過去問題を始めたばかりの場合は、得点は低めに出ることが多いです。先ほど述べたの受験者平均点と合格者平均点が2月1日を受験日とすると、9.10月の過去問実施は時間的な幅があり、実施日と回数による慣れがないためです。傾向と対策を施し、回数を重ね、得点があがっていけばよいとしましょう。最終判断日は決めておくことです。

国語の場合

模試と中学校の出題形式が似ているかどうかで解きやすさは変わってきます。特に漢字・語句・文法では、確実に得点できる部分を取りこぼさないことが重要です。これは短期間で点数を伸ばしやすい分野でもあるため、優先的に取り組むべきポイントです。

記述問題については、差がつく重要な領域であることを踏まえ、時間配分を考慮しながら書き切る訓練が必要です。記述が多い学校の場合、時間内で全てを完璧に仕上げるのが難しい場合もあるため、戦略的に部分点を狙う選択を検討するとよいでしょう。

調整弁は学校ごとに異なるため、以下のポイントを意識して対策を立てることが大切です:

- 書き抜き問題では、飛ばす問題を事前に決めておくことで時間の効率化を図る。

- 記述問題では、特定の問題について部分点を取ることを目指し、その分他の問題の精度を最大限高める。

さらに、家庭学習では保護者が以下のアプローチを取ることで効果的なサポートが可能です。

記述問題を解き直す際に、答えを「他の人に伝える」つもりで書き直させることで、表現の精度を高める。

問われていることは何か、自分の答えは対応できていたか、その根拠はどこに書いてあったか、書くときに工夫しなければならないことはあったか、その後、模範解答を比較しながら参考にすることです。ただし、模範解答は大人が書いたものですので、そのとおりに書かなければならないわけではありません。追い詰めないようにしましょう。

お子さんが時間配分に悩んでいる場合、過去問題を一緒に見直しながら「どこに時間を使うべきか」を具体的にアドバイスすることです。難しければ塾や家庭教師の先生に相談しましょう。我が子が実力を出し切るために力をかりることです。

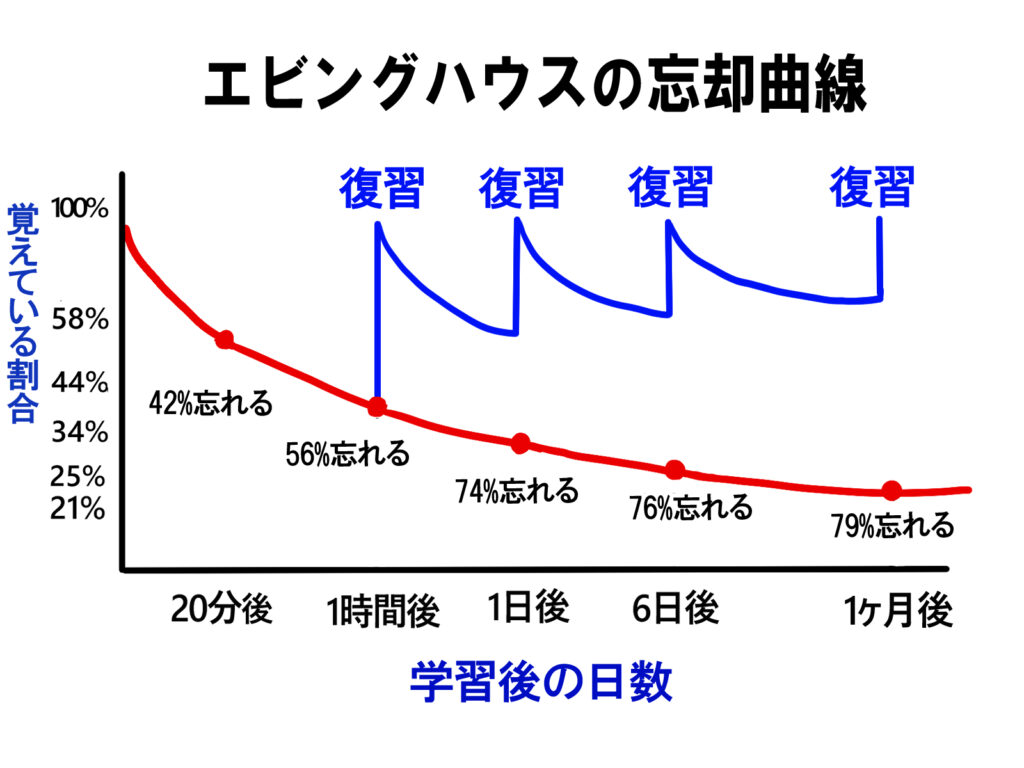

4・5年生は週のテストや月のテストのやり直しを大切に

上記の効果は普段のテストのやり直しができている子どもほど適応しやすいです。それは4・5年生のうちにテスト直しの時間を確保することです。「自己採点⇒結果返却⇒やり直し」のサイクルです。

大切なのは次回に向けての作戦をたてるくせをつけることです。毎週新しい単元に入るので、やり直しをスキップしてしまいがちですが、苦手な場合で何とかしたいという思いがあるならば、親子で一緒に考えたり、個別指導をつけてでもやらせるとよいです。親の応援として本気の見せどころです。ちょっと先生に質問でおわるレベルでもないと認識・覚悟することです。

IN国語教育研究室のオンラインサービスとは?

1.保護者様向けの学習相談

週1回、月1回の選択

2.お子様の国語力向上を目的とした授業(答案分析から解答改善を行います)

レギュラー授業週1回、スポット授業:適時

Zoomにてオンラインサービスを提供しております。入試情報だけでなく、学びに関するあらゆる疑問や不安に寄り添い、信頼できる学習伴走者として共に歩みます。お困りごとがありましたら、一緒にお子様の可能性を広げていきましょう。

お問い合わせはコチラ→IN国語教育研究室

お子様向けは

・6年生は募集はあと2名です。主に過去問対策です(時期が時期なので現在は受講の制約条件があります。)

・3~5年生は2学期の学習ステージが上がりますので、週のテストや月例のテスト、外部模試の直しと改善、または消化できていない塾での教科書や特定分野の授業をカスタマイズしながら改善を積み重ねます。

成績を伸ばす鍵は、テスト後の振り返りです。IN国語教育研究室では、お子様に合った指導と保護者向け相談で、学習効率の向上をサポートしています。 Zoomにて1:1の個別指導を行っています。